乗鞍ヒルクライムのパワーデータを振り返る パワーデータからわかること Vol. 3(最終回)

パワー(W・ワット)をはじめ、関連するパワーデータをペーシングの指標にすることで、ロングライドでのオーバーペースを防ぐことができ、レースでも持てる力を最大限発揮することが可能です。例えば、自分の限界に対する追い込み度合いをリアルタイムに知らせてくれる「インテンシティ」機能は、ペース配分に慣れていないビギナーのペーシング機能としてとても役に立ちます。

さて、今回のテーマは「乗鞍ヒルクライムのパワーデータを振り返る」です。3回にわたりお届けするレポートの最終回になります。過去2回(Vol. 1、Vol.2)では、パイオニアのデータ解析サービス「シクロスフィア」を活用しながら、当日のパワーデータを元にレースを客観的に振り返ってきました。今回は、来年のレースに向けた対策編です。

レースに限らずパワーデータは今後に生きてくる

今回、実際にレースでパワーデータを測定したことで、今後のトレーニングやレース対策に役立つことを実感しています。パワーデータを取ることのメリットは、レースに限った話ではありません。ロングライドイベントでのログデータからは、次のイベントに向けてよりラクに効率的に走るヒントを得ることができるでしょう。

より具体的な乗鞍対策に話を戻します。全長20.5kmのコースのうち、序盤の三本滝チェックポイントまでの約6.5kmは、比較的緩斜面が続きます。そのため、集団の力を利用(=空気抵抗を減らす)することで大きくパワーをセーブできます。私が現状の力で乗鞍60分切りを目指すためには、うまく集団の力を利用できるかどうかが重要な鍵を握っています。

タイムアップの鍵は、序盤集団の中でパワーを温存することだ

FTPとレース展開が示唆する今年の目標達成の難しさ

ところが、今年は6.5km地点の三本滝どころか、4.7km地点までしか集団を利用できませんでした。集団から離脱するまでの平均パワーが299 W。集団の中で空気抵抗低減の恩恵を受けていながらも高い数値です。

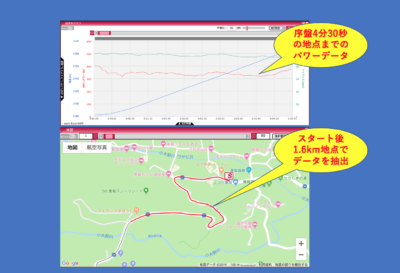

しかも、スタート直後からハイスピードな展開になったことで、想定してよりも高いパワーを出し続けてしまいました。スタートから1.6km地点の鈴蘭橋までの区間データは、4分30秒で339Wと明らかなオーバーペースでした。結果的に、レースの序盤の序盤で判断を誤ったことになりますが、目標を達成するためには集団の力も利用しなければ達成できなかったため、一か八か集団に着かざるを得ませんでした。

測定データと地図がリンクするため、細かなレース展開の振り返りができる

このように、展開が速かったことに加え、今年はトレーニング期間が十分でなかったこともあり、推定FTPは270 Wに届かないレベルで当日を迎えていました。60分を切っていた年には300Wほどでしたので、自身の耐乳酸性閾値も明らかに低かったのです。

つまり、今年のレースが史上稀にみる速い展開となった時点で、60分切りの夢は絶たれたと言えるかもしれません。

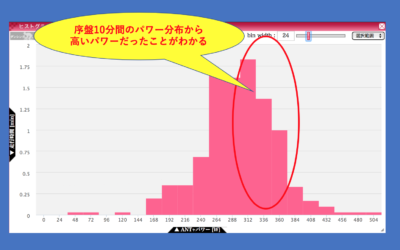

5分ごろには体でも明らかなオーバーペースを自覚し、10分経過時にはかなり疲労の色が出ていました。10分経過時の平均パワーは310Wでした。

序盤のパワー分布からレースは高強度だったことがわかる

今回、レース中にパワーをチェックしながらベストな走りをすることの難しさを実感しました。いっぽうで、これがロングライドや単独で走るようなヒルクライムでは、シンプルにパワーを指標に走ればよいのです。

FTPを向上させるだけでは今年の二の舞になる

繰り返しになりますが、来シーズンに向けては大幅なFTPの向上がない限り、60分を切るための条件には序盤で集団の力を利用することが必須です。ただし、来年は集団のペースが落ち着いた序盤の入りをするとは限りません。むしろ、今年と同じようにハイペースな展開になる可能性の方が高いでしょう。

つまり、ハイペースの集団にある程度の余裕を持って付いていけるように体を作ってあげておかなければ、来年も厳しい結果が想像できます。

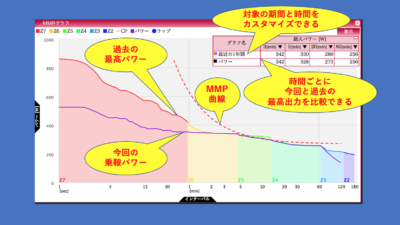

ここでポイントになることが、FTP(L4)を上げるだけでなく、2~10分間など短時間ながらL5やL6といった高強度ゾーンにも耐えられる能力を鍛えなければいけないということです。どんなにFTPを290Wや300Wに引き上げても、今回のデータで明らかになった序盤3分間で平均341W、5分間で平均332Wという強度には対応できません。つまり、集団から早々に離脱することが目に見えます。

来年に向けては、継続的なトレーニングの積み重ねによるFTPの向上はもとより、ハイペースの先頭集団にも着いていけるL4やL5といったFTPよりも高いゾーンをターゲットにしたトレーニングメニューを積む必要性が明らかになりました。

今年の乗鞍でパワーデータを取ったことにより、乗鞍で60分を切るために必要な対策が明確になっただけでなく、今後の具体的なターゲットパワーも定めることができました。

MMPグラフ

パワーを指標にマイペースを刻むことの大切さ

今年のレースでは、苦しい中でも中盤区間でパワーを安定させることを意識したことで、終盤に向けてパワーを維持できたことは収穫でした。

中盤区間(三本滝~位ヶ原)までが243Wだったのに対して、終盤区間(位ヶ原~ゴール)257Wと上げることができています。高所になるほどパワーが低下することを考慮すれば、終盤は追い込むことができていたと言えるでしょう。実際、ラスト10kmほど(中間地点以降)の走りは、今持てる自身の力を出せているという感覚がありました。

来年に向けては、今年の乗鞍のレースで測定したログを参考にしながら、効率的なトレーニングに取り組みたいと思います。そして、しっかりと60分切りを達成し、今年のリベンジを果たしたいところです。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

Tweet