本番直前でもタイムアップは狙える! ~ヒルクライム直前対策~

久しぶりにヒルクライムを走ってみたらとにかく苦しかったり、自身の体力のなさに凹んでしまったり・・・。それでも迫ってくるヒルクライムレース。8月末には、全国のアマチュアヒルクライマーが約4000人参加するレースがあります。「マウンテンサイクリングin乗鞍」、通称「乗鞍ヒルクライム」です。

レースが近づいて、焦ってトレーニングを開始している人も多いことでしょう。でも、残り2週間を切ってしまったらフィジカルの成長はほぼ望めません。直前の高負荷トレーニングは、疲労が抜けないまま本番を迎えてしまい逆効果です。

そこで、今回はレースで少しでもラクに走れて、タイムアップを狙えるヒルクライムレース直前対策を紹介しましょう。大幅なタイムアップを狙えるような特効薬ではありませんが、次の3つを実践するだけで結果は変わってきます。

マウンテンサイクリングin乗鞍

バックを踏まずに無駄なパワーロスを防ごう

ひとつ目はペダリングの効率化です。筋力による純粋なパワーアップは望めなくても、ペダリングの無駄を省くことで結果的に出力は向上します。

具体的には、ペダルを踏み込んでいる時の反対側の足の力を抜いて上げることです。一生懸命に踏み込んでいるに、反対側でバックを踏んでいては非効率です。バックを踏むパワーを解消しつつ、時計の1~3時の位置でしっかりペダリングをしましょう。

なお、これらのペダリングの状態を、パイオニアのペダリングモニター機能を利用すれば、数値で可視化できます。感覚とデータの乖離を埋めていくことでペダリング効率を高めることもできます。

バックを踏まない

筋疲労を和らげるためのダンシング

2つ目は疲れないダンシングを取り入れることです。シッティングとダンシングの比率は人によって異なりますが、多くの人がシッティングメインで走っています。そこに、ダンシングを意識的に少しだけ入れるだけで同じ動きから解放させることができるため、筋疲労の分散に繋がります。

ここでのダンシングはパワーを出すための攻めるダンシングではなく、足筋力へのダメージを軽減することを目的としたダンシングです。足で踏み込むことはせず、あくまで体重をペダルに乗せる意識でダンシングをします。坂道のカーブなど急勾配シーンなどで取り入れると実践しやすいでしょう。

体重をペダルに乗せる意識

パイオニアのペダリングモニター機能を利用すると、シッティングとダンシングの比率やダンシングのタイミングをログデータで振り返ることができるため参考になります。

ポジティブペーシングの実践

3つ目はペーシングです。どんなに高いフィジカルがあっても結局はペース配分が結果を大きく左右します。自身の目標出力(ワット・W)がわかればペースの目安になりますが、この時、序盤やや抑え目のパワーで刻んで、中盤以降で徐々にパワーを右肩上がりに上げていくようなペーシング方法である「ポジティブペーシング」を意識しましょう。

ポジティブペーシングの実例

序盤の元気なうちは目標平均ワットを稼ごうとしがちですが、必ず早い段階でペースダウンしてしまいます。

パイオニアのサイクルコンピューターSGX-CA600なら、目標出力の上限と下限を設定できるアラート機能があります。パワーを出しすぎるとアラートが鳴るため、パワーの出しすぎを防ぐことができます。序盤はグッとはやる気持ち抑えて、中盤以降で目標出力を上回るようなポジティブペーシングを実践しましょう。

今回は、ヒルクライムレース直前に効果的な実践対策を紹介しました。意識できることは取り組み、最善の準備をしてレース当日を迎えましょう。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

レース当日を絶好調で迎えるために疲労レベルを管理しよう

今シーズンも、榛名山ヒルクライムやMt.富士ヒルクライムなどの大きなヒルクライムレースが終わりました。目標タイムをクリアできた人もできなかった人も、その結果を次のトレーニングやレースに生かすことが大切です。次のレースは乗鞍ヒルクライムでしょうか!?

タイムアップに必要なのは?

目標レースでタイムアップをめざすためには、中長期的なトレーニングを積み重ねる必要があります。レース2~3週間前から急に走り始めても、レースのタイムは残念ながら大きく伸びません。むしろ、急に練習量を増やすことで疲労が蓄積してしまいコンディションが低下してしまい逆効果になります。

次のレースまであと何ヶ月ありますか?ゼロから始める場合は3ヶ月計画でトレーニングを再構築しましょう。

身体の疲労具合を数字で管理

初心者がやりがちなヒルクライムの直前対策が、直前に焦ってトレーニング量を増やしたり、食制限によるダイエットです。これらの取り組みは、疲労の回復が追いつかず無駄な努力になる可能性が高いのです。そろそろ付け焼き刃な直前対策からは卒業しましょう。そして、身体の疲労具合を自身の感覚ではなく数字で管理できれば、レース当日にコンディションを最高潮にして迎えることができるようになります。

コンディショニングの要「TSB」

そこで活用したいアイテムがパワーメーターです。パワーメーターはリアルタイムの出力を測定できるため、狙った運動強度でのトレーニングができることが大きな特徴ですが、もう一つのメリットがあります。それがコンディション管理です。

強度と時間から算出される「TSS(トレーニング・ストレス・スコア)」や、短期・長期のトレーニング負荷から現在の身体の疲労レベルを算出する「TSB(トレーニング・ストレス・バランス)」などは、レースに向けたコンディショニングの要になります。

パイオニア「SGX-CA600」のTSSの表示画面

レース当日、身体にダルさを感じたり、結果も出なかった場合は、急激にTSSを積み上げすぎていたり、TSBの数値が下がり過ぎていたりすることがほとんどです。これらの数値を目安にすることで、狙ったレースに向けてコンディションを引き上げることができます。

起床時の「安静時心拍数」を測定しよう

また、パワーメーターと合わせて活用したいアイテムが心拍計です。毎日、起床時に「安静時心拍数」を測定しましょう。

安静時心拍数は、トレーニングだけでなく、睡眠時間や天候(暑さによる身体疲労)などの影響も含めた「総合的な疲労感」を知る目安になります。「トレーニングによる疲労」の蓄積度合いを知るための指標であるTSBと合わせて活用したいです。

レースに向けてトレーニング量を調整し、規則正しい生活や十分な睡眠時間を確保することで安静時心拍数は下がっていきます。

wahooの心拍計TICKE FIT

このように、パワーメーターや心拍計には、トレーニング時の運動強度の管理という面でだけでなく、コンディショニング管理にも使えるという特長があるのです。

パイオニアのお得なキャンペーン

現在、パイオニアでは、パワーメーター(ペダリングモニター)の期間限定のお得なキャンペーン「2019 ペダリングスキルアップ応援キャンペーン」を実施中です(キャンペーン期間は、2019年5月10日~7月1日です)。詳しくは、下記の特設ページをチェックしてください。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

STRAVA ライブセグメントを使いこなす その1 ~その魅力を紹介~

トレーニングアプリ「STRAVA(ストラバ)」の人気機能を活用

パイオニアの新型サイクルコンピューターSGX-CA600を使い続けておよそ半年。レースやロングライドで役立つデータのカラーグラフィック表示や、仲間のライドデータをチェックしながらグループライドを楽しめるライブパートナー機能など、期待を裏切らない独自の機能が多く搭載されています。

さて今回は、そんなSGX-CA600と連携可能なアプリ「STRAVA」の人気機能「ライブセグメント」の魅力を紹介します。STRAVAの概要については、こちらを参照してください。

過去の自分や区間最速タイムにチャレンジ

ライブセグメントの説明の前に、まずは「セグメント」の概要について紹介します。

「セグメント」とは、ある一定区間のデータをオンライン上で集計した記録の蓄積です。過去の自分の記録、さらには他の不特定多数のライダーが記録した同一区間のデータが、オンライン上で管理されています。

そして、再びそのセグメント(区間)を通過するときに、過去の自分の記録や他のライダーの記録と比較しながら走行できます。この機能を「ライブセグメント」と呼びます。

STRAVAのセグメントは無数にあり、人気のあるコースからあまり記録がないマニアックなコースまで様々です。

STRAVAのセグメントは無数にある

ロングライドに出かけると、自動的に数多くのセグメントデータが計測されます。中でも、ヒルクライムのセグメントは「KOM」と呼ばれ、ヒルクライマーを中心にランキング上位を目指したり、パーソナルレコード(PR)更新を目指たりして、たくさんのサイクリストがチャレンジしています。

スマートフォン上だけで運用できるシンプルさ

パイオニアのSGX-CA600でライブセグメント機能を使用した場合は、指定のセグメント区間に近くと自動的に「セグメント開始」となります。

SGX-CA600では、指定のセグメント区間に近くと自動的に「セグメント開始」となる

使用方法は、専用アプリの「Cyclo-Sphere Control App(シクロスフィア コントロールアプリ)」とSTRAVAを連携するだけです。スマートフォンで設定するだけでライブセグメント機能を楽しめます。

そして、ライブセグメントでは、過去の自分の位置とリアルタイムに比較しながら走ることができます。これこそライブセグメントの最大の魅力です。

実際にレースをしている感覚になり、ベストタイムを記録した際のタイム差も表示してくれます。ディスプレイの画面をマップ表示に切り替えれば、過去と現在の走行位置も表示させながら競い合うことができます。そして、セグメント区間が終わると、自動的にセグメント測定が終了し、アプリケーションを経由してデータがオンライン上で記録されます。

今回は、STRAVAの人気機能「ライブセグメント」の魅力を紹介しました。次回からは、パイオニアのSGX-CA600との連携方法、さらには実際に走行した際にどのように表示されるのかなど、より細かくライブセグメントについてレポートしていきます。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

正しいパワーの測定に欠かせない「校正」を習慣化しよう

運動強度の指標は大いに役立つ

心拍数とパワー。心拍数は、運動に対する身体負荷を表す数値であるのに対して、パワー(出力)はペダリング時の仕事量そのものを表した数値という違いがあります。しかし、どちらも運動強度を示す指標として広く知られています。

運動強度を知ることで、経験がないビギナーでもロングライドやヒルクライムでの理想的なペースコントロールに役立ちます。序盤に飛ばしすぎて、終盤にガクッとペースダウンするような失敗がなくなるでしょう。

とくにパワーは、自分自身の客観的な体力レベルを知ることもできます。レースに向けては、目標を達成するために必要なパワーがわかるため、トレーニングでやるべきことが明確になります。

パイオニアのクランク測定型のパワーセンサー

正しい指標に欠かせない校正作業

近年、パワーメーターは安価なモデルも増え、パワーメーターユーザーも多いことでしょう。

ところで、日頃パワーメーターを正しく使えているでしょうか。今回は、せっかくのパワーメーターを正しく使用するための「校正」についてお話しします。

精密機器であるパワーメーターは、使用前に「校正」という作業が必要です。パワー自体は校正作業をしなくても表示されるため、これまで校正を行ったことがない人もいるかもしれません。しかし、それではわずかなパワーの変化も測定してくれるパワーメーターを活かしきれません。

校正を終えてからパワーを表示させよう

環境変化によって誤差が生じている

パワーメーターは使用する環境によって、測定誤差が生じます。

寒暖差だけでなく、バイクの一部のパーツを交換しただけでも誤差が生じる可能性があります。具体的には、ホイールやスプロケットを交換した時や、チェーンリングを交換した時には、必ず校正が必要です。

さらに、標高差によっても変化が起きやすいです。決戦ホイールに交換したり、高地環境に移動したりすることがあるヒルクライムレースでは、レース前のパワーメーター校正は必須の作業と言えます。

この他にも、長く使い続けていると徐々に正しい測定値からズレが生まれてしまいます。ですから、日々、走り出す前にパワーメーターの校正作業を行うことが大切なのです。

校正作業を習慣化しよう

以前、パワーメーターの校正作業は、わかりにくく手間がかかりましたが、最近のサイクルコンピューターは作業が簡素化されています。

中でも、「日々のライドの前に校正を忘れにくい」という視点から、パイオニアのGPSサイクルコンピューター「SGX-CA600」はオススメです。サイクルコンピューターのトップ画面に「校正」アイコンがデフォルトされているため、走り出す前の校正作業の習慣がつきます。

トップ画面に「校正」アイコンのあるパイオニアのGPSサイクルコンピューターSGX-CA600

パイオニアのペダリングモニターでは、1ヶ月に1度の頻度、気温が4℃以上変化した時に校正を行うように推奨しています。

今回はパワーメーターの校正作業の大切さを紹介しました。自身のパフォーマンスレベルを正確に把握し、パワーを指標にした効率的なトレーニングを実施するためにも、校正はやった方がいい作業ではなく、必須の作業と言えます。次回は、実際にSGX-CA600を使ってパワーメーターの校正作業を紹介します。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

レースまであと1ヶ月でできる、ヒルクライム直前対策

今年も、いよいよ自転車のイベントシーズンが本格的に始まりました。皆さんと同じように私自身も、多くのヒルクライムやロングライドイベントに参加予定です。そして、気づけば最初のヒルクライムレースまで1ヶ月を切っています。この時期に焦り出すのは、毎年のお決まりですが、まだ諦めるのは早いですね! 今回は、残り1ヶ月で取り組むべきヒルクライム直前対策を紹介します。たっぷり時間がある中でトレーニングプランを立てていく王道トレーニングではなく、付け焼き刃に近い対策になります。

1ヶ月で実際にトレーニングをできる日は15日ほど

1ヶ月の中で、実際にトレーニングをできる日は、30日のうち15日ほどでしょう。休息日は必要ですし、残り1週間は本番に向けてベストコンディションにもっていく(ピーキングと呼びます)ための期間だからです。

15日のトレーニング日でやれることは限られていますが、やるべきことは3つあります。

レースとほぼ同じ運動強度を決めて時間を伸ばしていく

1つ目は、レース本番の運動強度にできる限り身体を慣れさせることです。レースとほぼ同じ運動強度を決めて、その強度をキープできなくなるまで耐えるメニューです。具体的に私の場合は、レース強度がおよそ280Wなら、その強度を最初は6分、次回は8分、10分35秒、12分20秒というように回を重ねるごとに時間を伸ばしていくのです。強度ありきで、時間はあくまでその日の結果です。

このメニューの長所は、初心者を含めて、レースに向けて身体の準備ができていない人でも最後まで実行しやすいことです。最初から15分280Wなどハードルの高いメニューを課しても、最後までメニューを完遂できる確率が下がってしまいます。

■メニューA :レース強度を何分耐えられるか!?

強度(レース負荷)を決めて、持続時間を延ばしていきます。わずかでも時間を延ばすことができれば成功です。

榛名山ヒルクライムのゴール

段階的に強度を上げて、ペース感覚をつかもう!

このメニューと合わせて取り組みたいのが、5分ごとに運動強度を上げていくメニューです(=プログレッシオーネと呼んでいます)。例えば、160Wで入り、5分が経過したら170Wに上げて、180W、190W、200Wと段階的に強度上げていきます。最初は余裕がありますが、最後はレース強度以上で頑張ることになります。メニューの目安時間は40~60分です。このメニューの目的には、レース強度以上を確実に入れることはもちろん、徐々にペースをあげていくペーシングの感覚をつかむことも目的です。ヒルクライムレースで自己ベストを出すためには、ゴールに向けて徐々にペースを上げていくペーシングが必須です。最初から高強度で突っ込みすぎて、中盤以降でペースダウンしてしまってはタイムが伸びません。

■メニューB:段階的に強度を上げて、最後はオールアウト!

ある程度疲労してくる中で、レース強度以上で頑張ります。そして、本番に向けて、力を出し切るペース感覚を身につけます。

Mt.富士ヒルクライム

回復日を設ける

この2つのメニューを交互に取り組みましょう。強度が高いため、しっかり回復日を設けることで1回あたりのトレーニング効率を高めます。本番まで時間がないからと言って、連日トレーニングすることは非効率なのです。

■1週間のトレーニングプラン

- 月:回復日

- 火:メニューA

- 水:回復日(低強度ライド)

- 木:メニューB

- 金:回復日

- 土:メニューA

- 日:メニューB

ダイエットには、朝食前の脂肪燃焼ライドが効果的

対策の3つ目は、ダイエットです。やはりヒルクライムでは、体重を軽くするほどラクに走れるようになります。走力レベルや体型にもよりますが、1kgの減量で、1時間のヒルクライムなら3分ほどのタイムアップが期待できます。レース時間が長いほど大幅なタイム短縮が期待できるため、やはりダイエットは効果的です。

注意したい点は、本番までの1ヶ月間でダイエット計画を立てるのではなく、最後の1週間は無理なダイエットはせずに体重をキープするくらいに止めることです。つまり、ダイエット期間は3週間という意識です。

食事面では、間食をしない、摂取カロリーをやや控えるなど、ダイエット対策はいくつもありますが、回復日に60分ほど軽くライドを行うことも効果的です。この時、1日の中でもっとも体内の血糖値レベルが低いタイミングの早朝に運動を行うことで、より効率的に体内の脂肪燃焼効率を高めることができます。起床後、目覚めのブラックコーヒーを1杯飲んでから朝の脂肪燃焼ライドに取り組みましょう。そして、運動強度は、疲労が溜まらない低負荷(L1~L2)で行うことがポイントです。

今回は、ヒルクライム直前1ヶ月の“付け焼き刃”対策の紹介でした。残り1ヶ月でトレーニングとダイエットに賢く取り組むことで、1ヶ月後のレースで目標を達成することも十分に可能です。今日から、1ヶ月間だけ頑張ってみましょう!

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

サイクリストの次世代GPSサイクルコンピューターが誕生 ~パイオニアSGX-CA600~

今もっともホットなサイクルコンピューター

近年、サイクルコンピューターは驚異的なスピードで進化してきました。GPSによるマップ機能、パワーメーター機能との連携、Wi-Fiなど様々な通信規格との準拠。最近は、STRAVAをはじめとするスマートフォンアプリケーションとの連携もトレンドです。

目覚ましい進化とともに新興ブランドの参入も多くなっています。そんな群雄割拠のサイクルコンピューターの世界に、注目のモデルが誕生しました。先日開催されたサイクルモード(幕張)でお披露目となったパイオニアの次世代GPSサイクルコンピューターです。モデルナンバーは「SGX-CA600」。

パイオニアのサイクルコンピューターの代名詞といえば、ペダリングを視覚的に解析できる「ペダリングモニター」でしょう。実際、パフォーマンス向上を目指すアマチュアサイクリストを中心にファンを獲得してきた経緯があります。

そんなパイオニアから4年ぶりに新型モデル「SGX-CA600」が登場しました。今もっともホットなサイクルコンピューターと言えるでしょう。

「SGX-CA600」は、前作の「SGX-CA500」の良い部分を引き継ぎながら、使い勝手の改善や最新のトレンドを搭載したモデルへと正常進化を遂げています。そもそも、パイオニアのサイクルコンピューターは、独自のパワー測定システムの構築によってライダーのペダリングをリアルタイムに可視化するという画期的な「ペダリングモニターセンサー」と連携するディバイスとして価値を高めてきました。

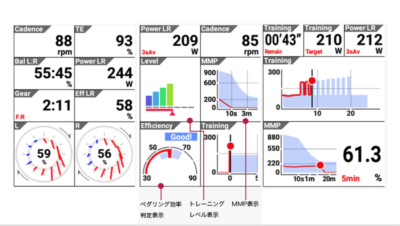

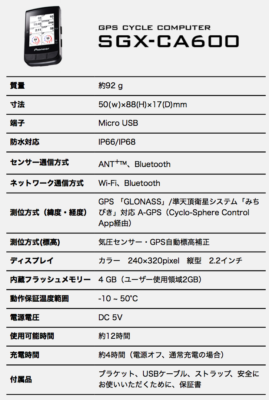

SGX-CA600の特長

さて、「SGX-CA600」の特長をみていきましょう。まず、新型モデルのボディは、主流の縦型へと変更されました。さらに、ディスプレイサイズの拡大、カラー化も実現。

従来はタッチパネル式とボディ側面のボタン式を併用していましたが、新型ではボタン式のみに変更。押しやすくもカチッとした操作感が印象的です。タッチパネル式を廃止した理由は、ボタン式に比べて確実性が劣るためです。グローブ装着時など実践でのストレスフリーを考慮した設計と言えそうです。

ナビゲーション機能の搭載も新しいトピックです。STRAVAなどで作成したコースを転送することで活用できます。最新の高精度GPSに対応し瞬時に現在地を把握。そして、目的地までのルートをナビゲートしてくれます。

また、グルーブライドをしているときに仲間のデータを自分の画面に表示できるライブパートナーは面白い機能です。ビギナーライダーが一緒に走っているベテランライダーのパワーを参考にすることで、効率的な走り方を身につける近道になることでしょう。

ディスプレイの表示は、9項目から15項目へと増加。シーンに応じたデータ表示の幅がより広がることになります。

このほかにも、通信規格がBluetoothに対応し、Wi-FiやANT+に加え、スマートフォンとの連携を強化。

精密機器の防塵・防水性能としては最高レベルのIP66/IP68を獲得し、悪天候下での操作にも対応します。

このように新機能の搭載はもちろん、既存のスペックも正常進化を遂げた「SGX-CA600」ですが、中でも注目したい点が、ペダリングモニターセンサーはじめ各種パワーメーターから収集するパワーデータのグラフィック化でしょう。ペダリング時のベクトルや、負荷レベルを示すパワーグラフ、時間ごとの持続可能なパワーを示したMMPグラフなど、従来は数値のみでしか表示されなかった各種データを感覚的に把握できるようになっています。これらパワーデータに基づくデータだけでなく、ナビゲーション機能のコースプロファイル表示なども含め、合計15項目がグラフィックで表示されます。

このグラフィック化は、パワーメーター初心者のアマチュアレーサーはもちろん、ロングライドやファンライド志向の週末サイクリストにこそ注目してほしい点です。数値だけが表示されるデータ画面が苦手でも、「SGX-CA600」では効果的なグラフによって直感的に状況を把握できます。

3万6800円(税別)という価格も、次世代の多機能サイクルコンピューターとしては妥当でしょう。

ファンライドを目的とするサイクリストの走るモチベーションを高めてくれるパイオニアの新型GPSサイクルコンピューター「SGX-CA600」。最近スポーツバイクを始めて、初めてのサイクルコンピューターを検討しているサイクリストにオススメです。

SGX-CA600の各種機能については、今後、実践を交えながら詳しくレポートしていく予定です。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

STRAVAの魅力と活用 ~すべてのサイクリストをつなぐ、アスリートSNSアプリ~

STRAVAとは?

「STRAVA(ストラバ)」とは、日頃、ひとりでロングライドを走っていたり、近所の峠でヒルクライムを頑張っている人に、より多くの走る刺激を与えてくれるアプリです。ライドを記録して共有し、データを楽しめるトレーニングアプリとして、世界約200カ国、3200万人以上ものユーザーを抱えており、その存在を知っている人も多いかと思います。

ライドを記録して共有。データを楽しめるトレーニングアプリ「STRAVA」

今や誰でも走った記録を保存し、SNS等で広く発信することができる時代です。走行データには、GPSに基づいたルートの軌跡をはじめ、パワーや心拍数、ケイデンスなどライダーやバイクからのデータなど、趣味で楽しんでいるサイクリストのデータとは思えないほど本格的なデータを記録できます。そして、専用サイトやSNSで大勢のサイクリストと共有することで、ライド後の楽しみも格段に増えます。

STRAVAのアプリ

STRAVAは、iPhoneやAndroidのスマートフォンに、STRAVAのアプリをインストールするだけで簡単に楽しむことができます。また、パソコンでも使うことができます。

スマートフォンはもちろん、パソコンでも楽しむことができる

初心者なら、STRAVA自体をサイクルコンピューター代わりにすることもできます。もちろん、ほとんどの自転車専用のデバイス(サイクルコンピューター)と連携できます。サイクルコンピューターで記録して、STRAVAへログを保存し、公開することも可能です。

無料で始めることができる

STRAVAは簡単な登録だけで無料で始めることができます。トレーニングのプランニングやログデータの分析など有料プログラム(STRAVA SUMMIT)もありますが、無料サービスだけでも十分魅力があります。

まず、記録したデータは、フィード(タイムライン)にアップされます(公開設定の場合)。ここでは、知り合いなどフォローしているユーザーのアクティビティも流れてきます。STRAVAを始めたら、まず知り合いを検索して、積極的にフォローしてみましょう。

データには、GPSに基づいたルートと距離、タイム、獲得標高、カロリーが表示されます。加えて、走行ルート上のある一定区間を切り出したセグメントデータが表示されます。セグメントのリーダーボードでは、全てのユーザーの中で何番目のデータなのかランキング化されるため、頑張るモチベーションになるだけでなく、他の人がどのくらいのタイムで走っているのかもわかります。人気のヒルクライムコースのセグメントでは、タイムアタックをしてランキング上位を目指す遊び方もできます。

STRAVAのライドログ

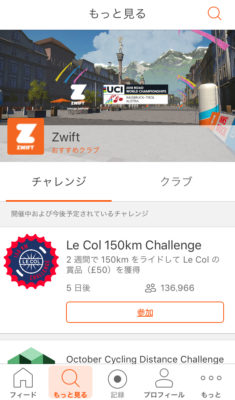

STRAVAチャレンジとクラブ

ロングライド派なら、「STRAVAチャレンジ」や「クラブ」を活用すると走るモチベーションが高まります。STRAVAチャレンジでは、一定期間で目標距離を走るイベントなど、100人から10万人規模まで大小様々なイベントが立ち上がっています。興味のあるイベントに参加して、楽しむことができます。

STRAVAチャレンジの例

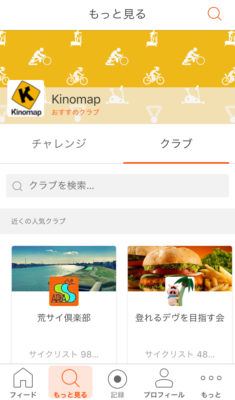

クラブは、SNS上のグループのようなものです。メンバー1000人近い「荒サイ倶楽部」をはじめ、SNSとリアルな現場をつなぐグループもあります。

クラブの例

有料プログラム STRAVA SUMMIT

最後に、有料プログラム STRAVA SUMMIT(フルパッケージ・月額800円)の特徴を紹介します。「トレーニング」「セーフティー」「アナリシス」の3つのパックが用意されていて、ユーザーのニーズにあったパックを1つから選ぶことができます(1パック・月額300円)。

有料プログラム STRAVA SUMMITの3つのパック

個人のベストタイムや他のユーザーとリアルタイムに競い合うことができるライブセグメント機能など、効率的なトレー二ングをサポートするツールやプランが展開されているのが、トレーニングパックです。

セーフティーパックには、指定した友達や家族にだけ自分の位置情報を共有できる「Beacon(ビーコン)」機能が含まれており、ひとりでライドを楽しむサイクリストの安全性を飛躍的に高めてくれます。

アナリシスパックでは、パワーなどのパフォーマンスデータを詳細に分析できます。

いかがでしたか。ライドを記録して共有するSTRAVAは、日々淡々とライドを楽しんでいる人に、新たな刺激と楽しむフィールドを提案する魅力的なアスリート用のアプリなのです。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

Zwiftとスマートトレーナー ~室内にいながらリアルライド~

バーチャルライドを楽しめるアプリケーションZwift

インドアトレーナーは、いつでも気軽にフィットネスを楽しめる魅力がある一方で、変化がなく飽きやすい点がデメリットでした。そんなインドアトレーニングに革命をもたらしたのが、バーチャルライドを楽しめるアプリケーション「Zwift(ズイフト)」です。勾配変化、空気抵抗など、実際に屋外を走っているときの感覚を再現し、そこにゲーム感覚のアクションを融合し、誕生からわずか3年で世界的なムーブメントを巻き起こしています。世界中のサイクリストとグループライドができ、毎日のようにレースイベントが開催されいています。レベルに合ったイベントに参加することはもちろん、憧れの現役プロ選手と勝負できたりと、実世界では体験できない夢のライドも楽しめてしまうのです。フミこと日本の別府史之選手(Trek-Segafredo)も頻繁に参加しています。

©Zwift公式より 走力レベルに応じた様々なグループライドに参加できる

本格的なトレーニングでパフォーマンスを高めることもできる

スマートトレーナー

このZwiftと共に注目されたのが、スマートトレーナーです。Zwiftのコースの勾配変化にリアルタイムに対応する形で、ANT+やBluetoothという通信規格を介してトレーナーの負荷が変化する自動負荷システム搭載が特徴です。スマートトレーナーの誕生以前は、勾配の変化に合わせて、いちいちトレーナー側の負荷装置を手動で切り替えていたものです。

©Zwift公式より

Wahoo Fitness

さて、現在では多くのメーカーからスマートトレーナーが登場し、ユーザーは自身に合った価格や性能のモデルを選べるようになっています。今回は、よりリアリティを追求できるモデルとして、Team Skyへのトレーナ―サポートでも知られるWahoo Fitness(ワフーフィットネス)のスマートトレーナーを紹介しましょう。ワフーは静粛性や堅牢性はもちろん、ペダリング時のフィーリングが極めて実走に近いレベルです。そして、勾配の変化に応じて、トルクが変化するだけでなく、実際にバイク自体が傾斜するシステムも実現しています(別途、KICKR CLIMBの導入が必要)。さらに、速度に応じて、風圧を変化させる(別途、HEADWINDの導入が必要)など、どこまでも革新的なスマートトレーナーとして注目されています。

©Zwift公式より バイク自体の傾斜が変化するため、筋肉の使い方も実走と同じだ

このように、スマートトレーナーの進化、そこにバーチャルならではのゲーム感覚の要素を融合した最近のインドアトレーニング。本格的なトレーニングを求めるシリアスユーザーだけでなく、ダイエット目的やバーチャルゲーム感覚で楽しむサイクリストへの人気は高まるばかりなのです。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

ペダリングモニターでペダリングスキルを高める!

ペダリングのスキルアップにも役立つペダリングモニター機能

今や、ペダリング中の出力(パワー)はもちろんのこと、力のベクトル(方向)までも可視化できる時代です。

かつては、「クランクの3時の位置あたりで力を込めるように」と言われても、実際にそのようにできているか確認しようがありませんでした。しかし今では、そのようなペダリング中の動きをグラフによって表示することができ、誰でも直感的かつ多角的に理解できるようになりました。

ビギナーがパワーメーターと聞くと、フィジカルを強化するトレーニングディバイスという印象を持ちやすいでしょう。ところが、パイオニアのパワーメーターの最上位機種であるペダリングモニターは、ペダリングのスキルアップにも役立ちます。ペダリングモニター機能を使えば、クランクが1回転する中で、どのようにパワーが発揮され、そのパワーがどのベクトルを向いているのかを確認できるのです。ペダリングモニター機能は、もはやライダーのペダリングスキル向上に欠かせない存在と言えるでしょう。

ここでは、パイオニアのパワーメーターの特長であるこのペダリングモニター機能について解説します。

無駄のないペダリング

効率的なペダリングをするためには、3時の位置で最大の力が加わるように、1~2時から踏み始めましょう。その後、4~5時では脱力を意識し、6時の位置(下死点)では踏まないようにすることが無駄のないペダリングです。この意識を持ちつつ、パイオニアのサイクルコンピューター「SGX-CA500」に表示されるペダリングのベクトルを確認しましょう。自身のペダリングをモニターしながらトレーニングする場合は、安全上インドアトレーナー(ローラー台)の上で実施しましょう。

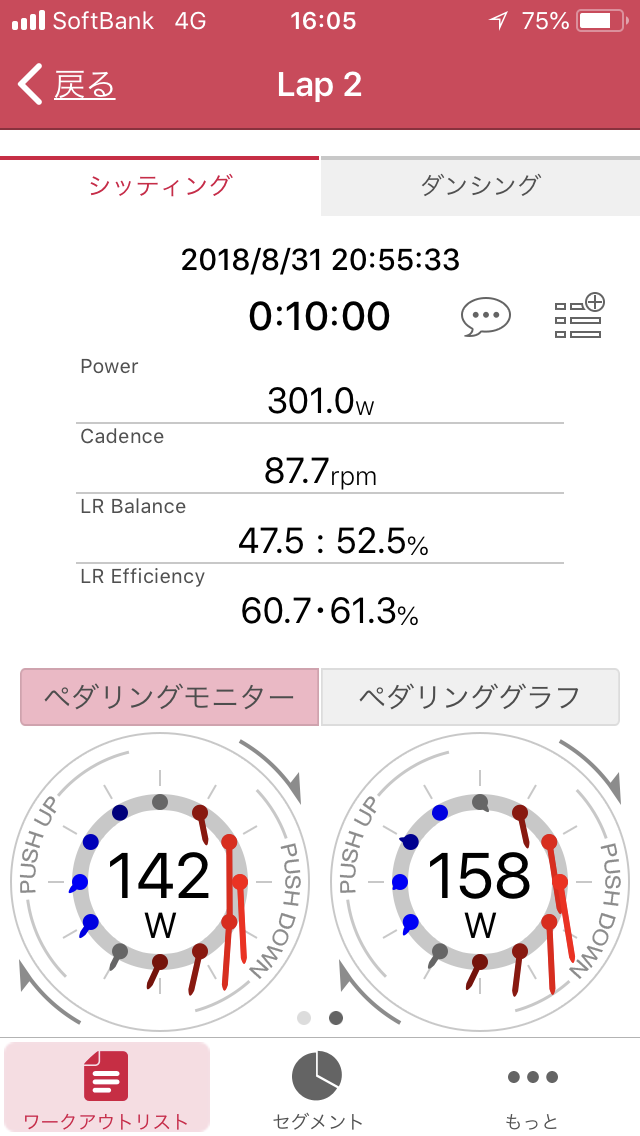

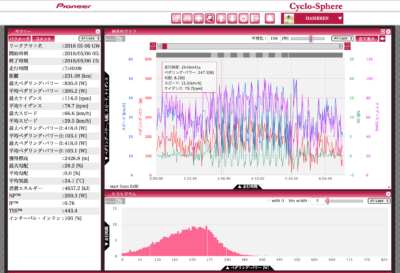

下の画像は、日常的にペダリングモニターを活用している筆者・ハシケンのある日のトレーニングデータ(専用のデータ解析Webサービス「Cyclo-Sphere<シクロスフィア>アプリ画面)です。ペダリングモニターの3時で赤いベクトルが一番長くなり、4~5時では短くなり6時でさらに短くなっていることが理想といえます。

筆者・ハシケンのある日のトレーニングデータ

ペダリンググラフ

ペダリングモニターグラフと合わせて、クランク1回転の中での回転方向(接線方向)と垂直方向(法線方向)のベクトルを示したペダリンググラフも参考になります。

法線方向へ加わっている力は、クランクを回すためのパワー値にはならない無駄なパワーなので極力減らしつつ、6時では脱力できているペダリングを目指しましょう。グラフを見ることで自身のペダリングスキルを効率化できます。

下の画像は、ペダリンググラフ(シクロスフィア・アプリ画面)です。このグラフは、回転方向(接線方向)と垂直方向(法線方向)それぞれの力をクランク360度の中で表示してくれます。力のかかっている方向が可視化できるため、無駄な力をなくす努力に取り組むことができます。

ペダリンググラフ

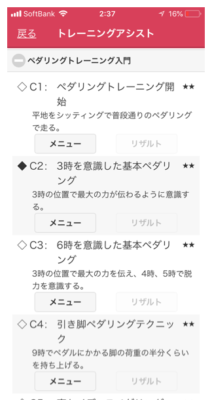

トレーニングアシスト機能の「ペダリングトレーニング入門」

シクロスフィア・アプリの中には、多彩なトレーニングメニューが展開されています。この中のトレーニングアシスト機能の「ペダリングトレーニング入門」では、ペダリングのスキルを向上させるノウハウと実践メニューが詰まっています。具体的には、10種類ものメニューが用意されており、これら実践的なメニューに沿ってトレーニングすることで、ペダリングスキルを向上させることが可能なのです。

トレーニングアシスト機能の「ペダリングトレーニング入門」

トレーニングアシストの各メニューでは3時を意識した基本ペダリングをマスターするためのペダリングの解説が図解とともにわかりやすく展開されています。

トレーニングアシストのメニュー

なお、シクロスフィア・アプリでは、世界中のユーザーデータが統計化されており、自身のパワー値やペダリング効率のランキングが確認できます。自身のレベルを知ることは、モチベーションアップに繋がること間違いないでしょう。

自身のペダリングを可視化でき、改善のための具体的なトレーニングメニューを用意してくれるパイオニアのペダリングモニター機能。あなたのペダリングスキルを向上させて、結果的により楽に速く走れるようになるのです。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

どれだけの強度で走ったのかをパワー分布(ヒストグラム)が教えてくれる

ライド後のデータの振り返りは純粋に楽しい

週末のライド後に、自身の走行データを振り返ることがあると思います。サイクルコンピューター上に表示される距離や平均スピードなどのデータをチェックすることは、一つの楽しみであり、達成感も得られます。ダイエット中であれば、どれだけのエネルギーを消費できたのかを数値で確認できれば、モチベーションにもつながるでしょう。

そして、パワーメーターなら、パワー(出力)からより多くの情報を記録してくれます。ライド中の自身のパワーを計測してくれるパイオニアのパワーセンサーなら、最高パワー、平均パワー、さらには各地点での出力を振り返ることもできます。

シクロスフィアで様々なパワーデータを確認できる

レース志向ではない、ロングライドを楽しく走りたいサイクリストにとってのパワーメーターの活用方法は、自分自身の限界パワーを超えない強度をチェックしながら走ることです。そうすることで、ロングライドの途中で急激な疲労感に襲われたり、終盤に苦しむことなく最後までライドを楽しめるようになります。

筆者も日頃から使用しているパイオニアのパワーメーターは、他ブランドのパワーメーターに比べて、ライド後の走行データを細かく確認でき、かつ見やすい点が魅力です。専用のデータ解析Webサービス「Cyclo-Sphere(シクロスフィア)」では、走行データをまとめたサマリー、走行中のパワー変動を示したグラフ、走行ルートの表示などを自由にカスタマイズできます。

シクロスフィアはライド中の多くの情報をわかりやすく表示してくれる

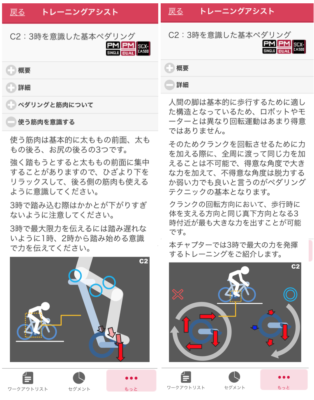

ヒストグラムで走行中のパワー分布がわかる

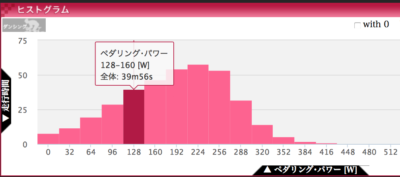

今回注目したい機能は「ヒストグラム」です。これは、ライド中に特定のパワーでどれだけの時間(距離)走っていたかを統計データとして表示してくれる機能です。つまり、全体のライドの中で、強度別のパワー分布をグラフで示してくれるのです。

例えば、下のヒストグラムからは128~160Wの強度で約40分間走行していたことが一目でわかります。ロングライドでペーシングとして活用する場合、自身の体力の限界パワー以上の強度で走る時間(ボリューム)を減らすように心がけましょう。パワーをセーブしながら走ることで、効率的な走りをサポートしてくれます。

ヒストグラムで、走行中の強度のバランスをチェックできる

今回は、ライド後にデータの振り返ることで、ロングライドでのペーシングやスタミナ切れ防止に役立つ「ヒストグラム」に注目してみました。次回のライド時にヒストグラムをチェックしてみましょう。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

パワーと心拍数の違いと賢い使い方

感覚よりも科学的な指標で負荷を把握できる

パワー(出力)も心拍数も、サイクリストの運動負荷を表す数値です。客観的な数値で身体にどのくらいの負荷がかかっているのかを知ることで、自身の感覚だけで走るりも正確にペースコントロールができるようになります。

今から10年ほど前までは心拍数をベースに運動負荷をチェックしながら、レース中のペース配分やトレーニングメニューを組み立てていました。ところが、パワーメーターの普及によって、パワーがトレーニングはもとよりロングライドでのペーシングにも欠かせない存在になっています。

絶対的でリアルタイムに表示されるパワー

まず、パワーと心拍数の違いはどこにあるのでしょうか。心拍数とは、運動によって身体にかかる負荷を拍動数で表しています。つまり、運動に対する結果です。対してパワーは、運動強度そのもので、ペダルにどれだけの力が加わっているかを表します。つまり、ライダーのパフォーマンスを表す絶対的な数値がパワーなのです。一方で、心拍数は、体調や気温や風向きなどによって変化しやすく、メンタル面にも影響を受けやすいという特徴があります。

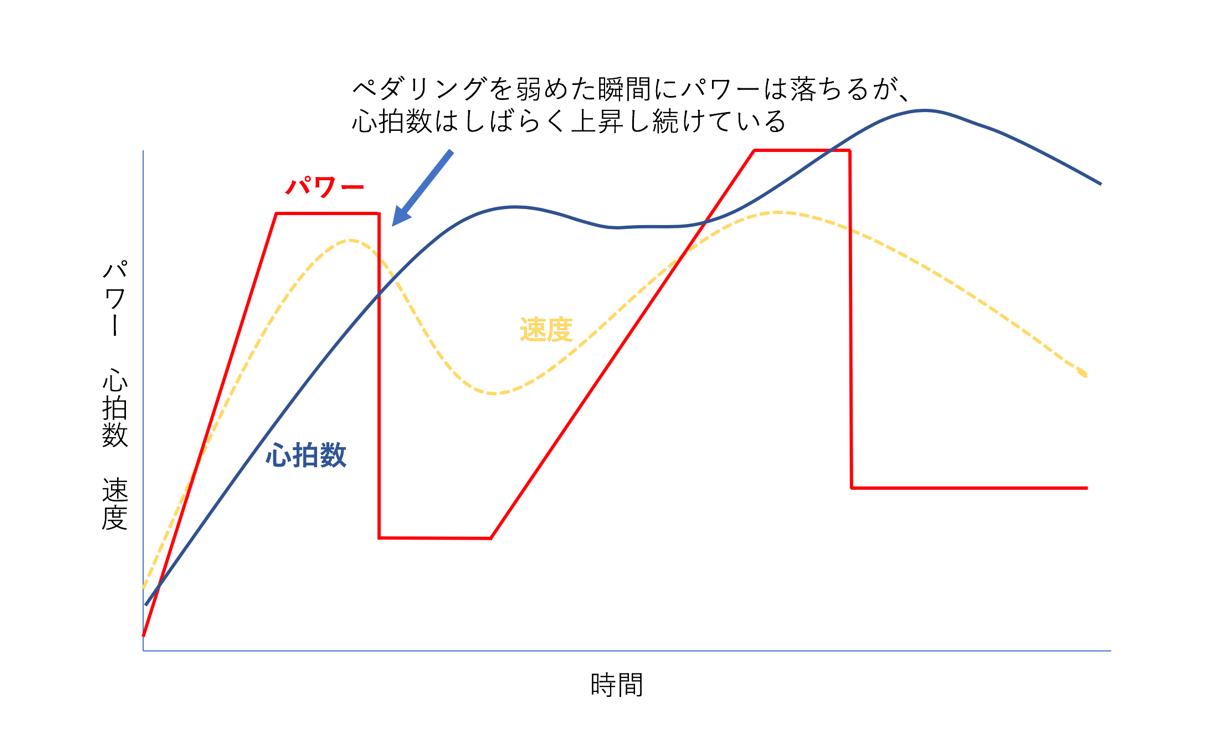

また、数値の特徴として、パワーは運動負荷をリアルタイムに表示できる一方で、心拍数はワンテンポ遅れて負荷が表示されます。例えば、ゼロ発信で5秒だけ全力でペダルを踏んだとき、パワーは400Wや600Wなど即座に表示されます。一方で、心拍数はいきなり180拍(bpm)をマークするようなことはないはずです。ペダルを踏みやめたあとから、徐々に心拍数の上昇が確認できるでしょう。

パワーと心拍数の違い

あらゆるフィジカル要素を把握できる

このように、パワーメーターはわずかな運動負荷の変化も把握できるため、インターバルトレーニングなど短時間運動のパフォーマンスの把握に最適です。ロングライドでも、わずかな負荷上昇をチェックしながら、一定負荷をキープしながら走り続けるためのツールとしてオススメです。心拍数も、中程度時間以上走り続けるヒルクライムやロングライドのペーシングツールとしては利用できますが、パワーデータからは、心拍数だけではわからない多くの情報を読み取ることができます。

例えば、パワーデータは、ライダーのパフォーマンスをワット(W)で表すため、ライダーの能力向上(成長)を明確に示しくれます。そして、万人に共通の客観的な数値であるワットは、あらゆるライダーの中での自分自身の能力レベルを知ることもできます。時間ごとの平均出力を示すパワー・プロフィールからは、その人の脚質タイプまでわかります。

このほか、日々蓄積したパワーデータからは、トレーニング・ストレス・スコア(TSS)やトレーニング・ストレス・バランス(TSB)といったライダーのトレーニング負荷やコンディショニングに役立つデータも抽出できます。フィジカルの側面だけでなく、効率的なペダリングスキルの習得にもパワーは役立つなど、パワーメーターは様々な面で活用できるのです。

パワーと心拍数を合わせてチェックしよう

最後に、パワーデータに加えて心拍数も活用することをオススメします。単純に出力を見るだけでなく心拍数と合わせて見ることで、記録されたパワーが、どれくらいの負荷レベルで発揮されたものなのかを知ることができます。

心拍数は、体調や気温によっても変化するため、それらを含めた上でのその時の身体の負荷レベルがわかります。同じパワーでも、体調が良ければ心拍数は低くなり、フィジカルレベルが上がっていても心拍数は低くなります。

このほか、安静時心拍数をチェックすることで、仕事をしながらトレーニングを行なっているサラリーマンライダーは、日々の体調の変化に合わせて無理をすることなく日々のトレーニング内容を決めることもできます。

パワーメーターが最新のトレーニングディバイスであることを疑う余地はありません。そこに心拍数も加えることで、より身体の声に耳を傾けながらトレーニングができるようになるのです。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

ロングライドでパワーロスのない疲れにくい走りをするためのポイント ~ロングライドで意識したいケイデンス~

トルクとケイデンス

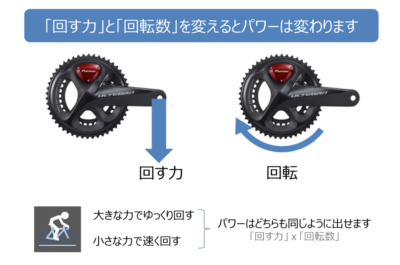

走行中、リアルタイムにペダリングのパワー(出力)を知ることができるパワーメーターは、ロングライドなどのペース配分に大いに役立ちます。そもそも、パワー(出力)は、クランクを「回す力」と「回転数」で決まります。回す力のことをトルク、回転数のことをケイデンスとも呼びます。

ロングライドでは、地形の変化や風の影響に左右されずに、パワーを一定にして走り続けることが大切です。具体的には、有酸素運動能力の限界(FTP)を超えない強度で走ることです。さらに、パワー変動を極力抑えた一定強度で走り続けることも大切です。これらを心がけることで、パワーロスのない疲れにくい走りができるようになります。

「回す力」と「回転数」を変えるとパワーは変わる

パワーをコントロールするためのポイント

それでは、実際にパワーをどのようにコントロールしたらよいのでしょうか。まず、回す力(トルク)も回転数(ケイデンス)も変えることでパワーを上げ下げできます。ポイントは、ケイデンスは変えずに、シフトチェンジ(変速調整)によって、回す力(トルク)を変えてあげることです。

例えば、パワーを下げたければ、軽いギヤに変えます。この時、回転数(ケイデンス)は変えません。トルクを変えず、回転数(ケイデンス)を落とすことでも、パワーは下げられますが、この場合、足の筋肉への負担が増して疲労しやすくなってしまいます。

ロングライドでは、およそ70~80回転の気持ちよく回せる回転数(ケイデンス)をキープしながら、シフトチェンジ(変速調整)をこまめに行って、パワーを微調整していきましょう。初心者がロングライド後半になって足に疲労を感じやすいのは、パワーを一定に保つためのこまめなシフトチェンジを積極的に行っていないことが一因です。坂道ではパワーが高くなりやすいので、シフトチェンジで軽めのギヤに入れてパワーを一定にキープしましょう。

坂道ではパワーが高くなりやすい

数年前まで、ロングライドやヒルクライムレースでのペース配分の指標は心拍計かスピードメーターでした。ただ、今では、パワー(出力)という指標で、より正確に頑張り度合を把握できるパワーメーターが普及しています。低価格で手に入れることができるモデルもあります。スポーツバイクに乗り始めたばかりで、これからロングライドなどに挑戦しようと考えている皆さんにはオススメのペースコントロールツールです。

■記事執筆者:橋本謙司(はしもと・けんじ)

スポーツジャーナリスト。自転車専門誌やランニング専門誌の編集者を経て、現在は、主にライターとカメラマンとして活動。Mt.富士ヒルクライム(一般の部)での総合優勝など、全国各地のヒルクライムレースで優勝多数。愛称は「ハシケン」。ホームページ http://www.hashikenbase.com

Tweet